隣接関係

隣接に関すること

仕官、戦争、下克上、独立などあらゆる事に隣接関係が絡んできます。

たとえば、仕官は陸上隣接で繋がっていなければ申請できません。

また、戦争は、水上隣接だけの国に水軍で行えますが、その国を攻め落としても、その先へは進めません。

下克上や独立は、直接の上位国との隣接関係によって使えるコマンドが変わります。

それぞれのコマンドの隣接関係がどう影響するのかを解説していきます。

仕官申請

最初に書いたように、仕官申請は陸上隣接している国にしかできません。

勿論自分も相手も大名である必要があります。

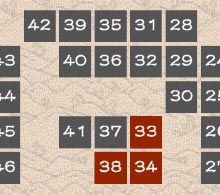

例として、16国が13国に仕官申請したい場合を考えます。

図1

図1

図2

図2

図3

図3

たとえば、図1のケースでは仕官申請ができません。

しかし、13国が12国を攻め落とすなどして支配下においた図2のケースでは陸上隣接となり、仕官申請が可能です。

次は、やや特殊なケースです。

たとえば、図2で仕官申請した後、受諾される前に9国の横槍が入り図3のように状況が変わったとします。

この場合、仕官申請はどうなるのでしょうか。

実は、一旦出した申請は、申請を取り下げず、拒否もしない場合、その後の状況に関わらず、互いが大名であり続ける限り有効なのです。

つまり、仕官申請は残り、受諾する事ができます。

完全な飛び地となる場合も同様に仕官受諾できます。

ところで、以前ふぁすとさんから聞いた不思議な状況があります。

いまだ実際に見た事がないため、検証できていませんが、プログラムしたご本人が確かそうだったはずと、やや不安そうに語った内容とは?

仕官申請を出した相手が、受諾前に戦争に負けるか他国へ仕官するなどして、大名でなくなった場合、当然仕官申請は消滅します。

しかし、出した側が大名でありつづけ、その間に受ける側の国が下克上や独立などで大名に返り咲いた場合、以前の仕官申請が自動で復活するというのです。

本当でしょうか?

一度試してみたいと思いながらも、そのような特殊なケースはなかなかめぐり合えずに今に至っています。

戦争(武力牽制)と水軍

戦争と武力牽制は、隣接に関しての考え方は全く同じです。

基本的に地続きである国にのみ行えます。

上述した水陸隣接の国は、地続きと見なされますので当然、戦争が可能です。

水軍は、水上隣接か水陸隣接の国のみ行えます。

よく、連携戦の前哨戦で相手の兵を削る(減らすの意味)場合に、武力牽制と戦争の良いとこ取りである水軍が使われますが、相手の国が内陸の国(8国など)の場合は水軍が使えません。

ここでまた例をあげます。

図4

図4

図5

図5

図6

図6

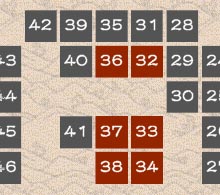

赤色の四国勢が中国地方へ勢力を広げようとしていると想定します。

図4の状況で34国が32国を水軍で攻め落とし図5の状況になりました。

この状況で36国を攻撃できる国は、赤色の勢力内では、どの国でしょう?

この場合、36国は32国とは水陸隣接していますが、32国は他の国と水上でしか隣接していませんので、33、34、38の各国は36国へ攻撃できません。

32国のみ36国への攻撃が可能なのです。

32国が36国を攻め落とした場合の状況が図6です。

さて、この状況に一見同じように見えるものの、主従関係が違うケースを考えてみます。

図7

図7

図8

図8

図9

図9

図7の状況で38国が36国を水軍で攻撃します。

図8では、36国が攻め落とされて赤色の勢力になりました。

しかし、41国からの攻撃で37国が赤色の勢力で無くなってしまったのが図9です。

この場合、先ほどの図6と一見同じように見えます。

しかし、先ほどのケースと今回のケースを、主従関係図で比較するとこのようになっています。

図6の主従関係図

- 38:大名A

- 34:武将B

- 32:武将D

- 36:武将E

- 33:武将C

図9の主従関係図

- 38:大名A

- 36:武将E

- 34:武将B

- 32:武将D

- 33:武将C

36国の直接上位国は38国ですから、この場合、36国と38国は直接の水上隣接関係にも地続きの陸上隣接関係にもありません。

よって36国は、いつでも独立できる状態なのです。

このように、見た目が同じでも、主従関係の違いによって状況が大きく違ってくるのが面白いところです。

作戦を考える時、隣接関係を見て、攻撃可能であるかどうかという事が理解できていないと、立ち往生してしまう事があるので、実戦の中で色々なケースを見て、理解を深めてください。

独立と下克上

単純に言えば、独立できない時は下克上が出来るとき。その逆も同じ。

状況的には、戦争のところで説明した図9のケースが一番複雑なケースで、それ以外は単純です。 陸上隣接が切れていて、直接の上位国と地続きの国と直接水上隣接していない場合が独立可能な条件です。

懲罰

懲罰は大名だけが行える、下克上の逆バージョンです。

ただし、この場合は、直接の下位国でなくても、支配下にあればどの国でも出来るという点が下克上とは違う点です。

この点に不公平感を持つ人が、懲罰を嫌うという事がある理由だと思いますが、システム上許されているコマンドなので、使用しても問題あるわけがありません。

さて、懲罰論はこれくらいにして、隣接とどう関係するかについて解説します。

懲罰が、支配下のどの国にも行えると書きましたが、正確には間違いで、大名と地続きの国である支配下の国にのみ行えるというのが正解です。

大名と直接の水上隣接で結ばれている国が相手の場合でも懲罰できません。

対する支配下の国の方が大名直下の属国であれば下克上が可能なので、この場合に限っては逆の不公平が生じます。